カブトムシが蛹(サナギ)になる時期はとても大事!

カブトムシは毎年6月頃から

成虫になって土の外へ出てきます。

ひと夏を過ごし、8月の終わりには☆に。

メスはそれまでに土の中で産卵して

9月から4月まではその幼虫たちが

土の中で暮らします。

5月から6月にかけてサナギになって、

6月から7月にかけて羽化 = 成虫になって

土の外へ出てきます。

これがカブトムシの1年のサイクルです。

人間の手でカブトムシの幼虫飼育をするときは

秋(10月頃)と春(4月上旬頃)に

マットを新品のものと交換します。

それ以外は原則、やることはありません。

カブトムシの幼虫飼育のやり方をまとめた

記事は下記をご覧下さい▼ ※リンク工事中

カブトムシの幼虫飼育 ~卵のふ化と1令から3令幼虫までの育て方~

4月にマットの総入れ替え( = 交換)を行ったら

あとは羽化を待つのみですが

サナギの期間はとても重要で

気をつけることがいくつかあります。

目次

- カブトムシが蛹(サナギ)になるまで

- サナギの時期に気をつけること

- マットの外に出てきた時に備えて…

- 我が家で撮影したカブトムシ羽化の写真

- カブトムシのサナギから羽化まで まとめ

カブトムシが蛹(サナギ)になるまで

1.蛹室(ようしつ)を作る

4月中旬頃にマットの入れ替えを行うと

幼虫は黄色味を帯びています。

その後、幼虫は5月頃から

蛹室(ようしつ)という

サナギになる為の部屋を作ります。

蛹室(ようしつ)は

カイコのマユのような形をしています。

この時期は飼育ケースの中で

コッ コッ と打ち付けるような音や

キーキー ・ カリカリ といった音が聞こえてきます。

これは蛹室(ようしつ)を作るときに

出る音と言われています。

ですので、もし音が聞こえてきたら

「ああ、部屋作ってるんだな~」

と思って下さい(^^)

(結構うるさ…にぎやかよ(笑))

注!)この音が聞こえてきたら

マットをいじることは出来ません。

(詳しくは後述します。)

2.前蛹(ぜんよう)から蛹(さなぎ)へ変化

蛹室を作るときに出る音が

やがて聞こえなくなります。

蛹室の中では

幼虫がサナギになる前段階に入っています。

体をピンと張って

頭部・手足・アゴが動かなくなります。

( 前蛹 で画像検索をかけると写真が出てきますよ!)

この状態を 前蛹(ぜんよう) といい、

前蛹を経てサナギへと変化します。

サナギになると成虫の姿に近づいていきます。

サナギでいる期間は約1ヶ月といわれています。

3.羽化・成虫

さあ、いよいよ感動の瞬間です!

(…といっても羽化する瞬間を肉眼で

お目にかかることはまず無いかな?)

羽化直後のカブトムシの羽は白色です。

また、骨格や内蔵もまだ未熟なため

飛ぶことはおろかエサを食べることもできません。

ですので

羽化してもすぐに土の上に出てくるわけではなく

蛹室(ようしつ)内で体が成熟するまで

引き続きじっとしています。

蛹室(ようしつ)内でじっとしている期間は約1週間。

その後カブトムシは土の外へ出てきます。

私の経験上、朝起きてマットを見にいくと

ちょこんとマットの上にいることが

多かったです。

サナギの時期に気をつけること

蛹室(ようしつ)を壊さないように気をつける

蛹室(ようしつ)が作れない、

又は壊れてしまうと

奇形になってしまったり

最悪☆になってしまうと言われています。

蛹室(ようしつ)を作り始めたら

マットをいじってはいけません。

蛹室(ようしつ)を

壊してしまうような行為はやめましょう。

同様の理由で

飼育ケースに衝撃を与えないように

気をつけなければなりません。

サナギの時期はとてもデリケートなので

取り扱いも一層注意が必要です。

マットの深さと水分量

国産のカブトムシは

縦向きに蛹室(ようしつ)を作ります。

国産カブトムシの場合は、

マットに深さが出るようにすることと

底から10cmくらいを押し固めます。

(産卵部屋を作ると同じですね。)

マットの水分量は

ギュッと握って団子状になるくらいが

ベスト。

(成虫飼育のときと同じですね。)

マットが乾いていると

蛹室(ようしつ)を作るときに

マットが固まらないため

うまく蛹室(ようしつ)を作れません。

反対に水分過多の場合、

蛹室(ようしつ)に水が溜まり

最悪☆になってしまうこともあります。

蛹室(ようしつ)が壊れてしまったら…

慎重に扱っていても何らかの原因で

蛹室(ようしつ)を作れなかったり

作った後に壊れてしまうケースもあるかと思います。

そのときは人工蛹室を作って

そこにサナギを移動させて

羽化を待ちます。

人工蛹室は園芸用スポンジや

トイレットペーパーの芯など

身近にあるもので作れます。

私はやったことないので

詳細は省きます。(すみません…。)

マットの外に出てきた時に備えて…

マットの上に足場を置いておこう

飼育ケースで幼虫飼育をしている方は

カブトムシがマットの上に出てきたときに備えて

葉っぱなど足場になるものを

用意しておきましょう。

飼育ケースの壁に蛹室(ようしつ)を作っていると

カブトムシの羽化の状況が見えますが

マットの中央など飼育ケースから見えない所で

蛹室(ようしつ)を作っていると

知らないうちに羽化して

気づいたらマットの上に出てきていることが

あります。(ありました)

↑これは私が実際に経験したこと(^^;)

蛹室(ようしつ)を作る音が聞こえなくなった後に

足場を置いてあげると良いのかもしれません。

マットの外に出てきた成虫が脱走しないように気をつけよう

これも私の経験ですが

朝起きてマットを見にいくと

マットの上にちょこんと

カブトムシがいることが多かったです。

ところが一回だけそのまま脱走されました(汗)

朝6時くらいに飼育ケースを見に行くと

飼育ケースの蓋が外れていました。

近くを探しても見当たらず

家の中を必死で探すと

リビングの椅子の上に座っていた(とまっていた)のです。

蓋はしっかり閉まっていたので

あの小さな体でどうやって蓋を外したのかは

謎…。

カブトムシの力、あなどることなかれ。

蓋の上に重しをするなどして

脱走されないよう気をつけて下さい。

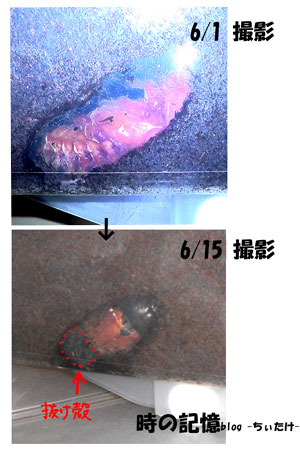

我が家のカブトムシ羽化の写真

幼虫飼育と羽化に成功したのは

2015年度しかないので

その時の写真を載せておきます。

こちらはメス。

国産カブトムシは

縦長に蛹室(ようしつ)を作るので

斜めになっていたのを見たときは

ちゃんと羽化するのか心配でした。

(深さは足りていたはずなんだが…)

羽が色づき始めているので

羽化してからそんなに時間は経ってない…

のかな?

こちらはオス。

綺麗に等間隔に蛹室(ようしつ)を

作っていました。

すごい。

上の写真と同じ飼育ケースのオス。

壁面ではない場所で

蛹室(ようしつ)を作っていたカブトムシが

羽化してマットの上に出てきたところ。

奥にもマットの上に出てくる途中の子がいます(^^)

※頭が見えていても

引っ張りあげるのは良くないらしく

自力でマットの上に出てくるまで待ちました。

カブトムシのサナギから羽化まで まとめ

・カブトムシは蛹室(ようしつ)を作って

その中でサナギ → 羽化する

・羽化しても内蔵が成熟するまで

土の中でじっとしている

・蛹室を作り始めるのは5月から6月、

羽化は6月から7月にかけて、

羽化後はおおむね1週間で土の上に出てくる

・蛹室(ようしつ)を作り始めたら

マットはいじらない

また、飼育ケースに衝撃を与えないように気をつける

= 蛹室を壊すような行為はしない

・マットの入れ替えは遅くとも4月中旬までに済ませる

・国産カブトムシは縦型に蛹室を作るので

マットは深さが出るようにする

・マットの水分量はギュッと握って団子状になるのが目安

・蛹室を作れない、壊れてしまった場合は

人工蛹室を作ってそちらに移動させる

サナギの時期は気をつけることが多いですが

羽化したときの感動はひときわです(^^)

是非、頑張ってください(^^)