幼虫のお世話はとても簡単

カブトムシは夏の生き物なので

夏の終わりに産卵して

秋から春にかけては幼虫として土の中で過ごし

5~6月頃に幼虫からサナギになって

6~7月頃に羽化します = 成虫になります。

タイムラインで現すなら…

卵

↓[孵化(ふ化)]

1令幼虫

↓ [脱皮]

2令幼虫

↓[脱皮]

3令幼虫

↓[脱皮]

蛹(さなぎ)

↓[脱皮]

成虫

この様に四段階の脱皮を繰り返して

成虫になります。

※幼虫の「令」は「齢」と表記されることもあります

自分の経験上では

10月の時点で2令幼虫と3令幼虫が

混在していました。

産卵が早ければその分、ふ化も早くなり

3令幼虫への成長(脱皮)も早くなります。

また、冬季(11月~2月頃)の間は

冬眠するので

土の中で動かなくなると言われています。

今日はそんな幼虫時代のお世話について

まとめてみました。

幼虫のオス・メスの判別の仕方も

教えます!

目次

- カブトムシの幼虫飼育のやり方

- カブトムシの幼虫のオス・メスの見分け方

- まとめ

カブトムシの幼虫飼育のやり方

飼育環境(飼育ケースorペットボトル)

成虫と同じく飼育ケースで育てる方法と

ペットボトル飼育というものがあります。

ペットボトル飼育は

2リットルの空きボトルの

上部を切り落とし、

胴体の方にマットを入れて

切り落とした上部を蓋にします。

ペットボトル飼育の利点は

・単独飼育ができる

・幼虫が深く潜れる

・マットの状態変化が分かりやすい

・サナギから成虫への成長を観察できる可能性が高くなる

ことでしょうか。

飼育環境はどちらでも構いません。

マットは深さが出るように入れる

幼虫飼育は『深さ』が必要になってくるので

飼育ケースの場合もペットボトルの場合も

ケースに対して8~9割入れてあげるのが

望ましいです。

1つの飼育ケースに幼虫を何匹入れるか

各サイトに飼育ケースの大きさに対して

入る幼虫の数の目安等が紹介されていますが

私の考え方は

3令幼虫を成虫とみなして

飼育ケースに入れる数を決めました。

要するに、もしこれが成虫なら

飼育ケースの大きさに対して

何頭入るだろう?という考え方です。

私が約20匹の幼虫を飼育していたとき

↓

ケース① … 仕切り板でオス・メス1頭ずつ

ケース② … オス6頭

ケース③ … メス8頭

※Lサイズの飼育ケースを使用

この他に使ってない5kgの米びつに

メスが5頭いました。

全頭無事に羽化しましたが

正直、オス6頭とメス8頭に関しては

飼育ケースはXLサイズが望ましいところ。

成虫に置き換えたとき、Lサイズに

オス6頭やメス8頭は狭すぎです(^^;)

外の光をシャットアウトする

幼虫育成は自然の環境に近づけるために

ケース側面に黒い画用紙を貼るなどして

外の光をシャットアウトします。

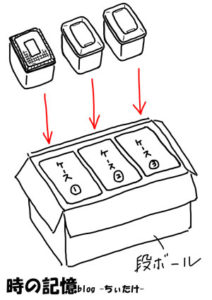

我が家はちょうどケース3つ分

ぴったり収まるダンボールがあったので

上記イラストの様に

それに入れてダンボールの蓋をしていました。

※完全に密封はしない

米びつは2リットル6本入りの

ミネラルウォーターのケース( = ダンボール)に

収容していた記憶があります。

ペットボトル飼育のときは

そのペットボトルが入っていた

ダンボールに収容できるので

省エネスペースで助かりました(^^)

(この時は幼虫が60匹いたので…汗。)

ダンボールがなくても

ケースの外側に

黒い画用紙を貼る方法もあります。

幼虫のエサは発酵マット

朽ち木を入れる方もいらっしゃるようですが

カブトムシなら発酵マットだけで十分です。

幼虫は発酵マットを食べて大きくなります。

私が愛用している発酵マット

▼

カブトムシの産卵と幼虫飼育は三晃商会のガス抜き済み発酵マットが使いやすい

また成虫を大きいサイズにしたいのであれば

幼虫時代に大きくする必要があります。

発酵マットもネット上に沢山販売しているので

各メーカーの特徴等を見比べながら

探すのも楽しいですよ(^^)

飼育環境を切り替えるタイミング

孵化~1令幼虫 期間

卵を人の手で採卵した場合、

プリンカップやタッパーなど

比較的小さい容器に入れたと思います。

その後、卵が孵化して1令幼虫になります。

幼虫はマットを食べて大きくなるので

小さい容器に対して幼虫の数が多いと

次第にひしめき合うことになります。

で、どのタイミングで大きい容器や

飼育ケースへお引越しさせれば良いか。

これに関しての詳細記事は見かけないので

私の経験で言います。

容器の壁面に幼虫が複数見え始めた時に

ペットボトル飼育に切り替えました。

幼虫は『壁』を好むらしく

壁側に寄ってくるらしいのですが

壁面に見えている数が複数いるなら

マットの中心(=見えない所)にも

残りの幼虫がいるわけですから

容器に対して幼虫の数を考えると

「狭いだろうな…」と思いました。

マットの交換時期(11月と4月)を利用

幼虫飼育が始まる9月頃から

サナギになる翌年5月頃までの間に

2回、マットを新品のものと交換します。。

交換時期は

10月~11月上旬と4月上旬。

冬眠に入る前とサナギになる前です。

マットを新品と入れ替えるにあたり

幼虫を一旦全部取り出すので

このタイミングで

飼育ケースから

ペットボトル飼育に切り替えたり、

ペットボトル飼育から

飼育ケースに切り替えたり、

飼育ケースを小さいサイズから

大きいサイズに変える、

お引越しに適した時期かと思います。

私が行った幼虫のお引越しとマット交換の記録

参考までに私が実際に行った

幼虫のお引越し&マット交換の記録を紹介します。

9月頃 (孵化~1令幼虫)

上述した通りタッパーの壁面に

複数の幼虫が見えたので

ペットボトルへお引越し。

11月上旬 (3令幼虫)

この時、約60匹の幼虫がいて

そのうち40匹を小学校に

引き取ってもらえることになりました。

マットの交換も兼ねて

自宅飼育は60匹から20匹まで減ったので

飼育ケースに切り替え、

学校へ寄付するものは

ペットボトル飼育にして

お渡ししました。

おかげ様で学校へ運ぶときも

自転車の荷台に乗せられたので

助かりました(^-^)

4月中旬 (サナギになる前)

本当は4月上旬に行う予定だった

最後のマットの入れ替え。

忙しくて先延ばしにしていたら

マットにコバエが大量発生していたので

そのついでにマットを総入れ替え。

カブトムシの土にコバエが大量発生!マットを交換してキッチンペーパーで対策しました!

飼育環境はそのまま飼育ケースで続行しました。

マットの状態をこまめに確認しよう

フンが目立つ&マットの量が減ったときにすること

10~11月頃と4月頃に

新品のマットと交換すると書きましたが

それ以外にも日頃からマットの状態を

確認しておく必要があります。

・マットの中にフンが増えてきた

・マットの量が減っている

幼虫はマットを食べて成長するので

フンを出します&

食べた量だけマットが減ります。

フンが目立ってきたと思ったら

飼育ケース上部のフンを取り除き

減った分だけマットを足してあげます。

マットの水分量に注意

マットの表面が乾燥していたら

表面のみを霧吹きでシュッとします。

表面が乾いているだけで底の方は

十分湿り気があるので

表面が湿る程度で大丈夫です。

水分が多すぎると底に水が溜まり

マットが腐る原因になるので

水分量は気をつけましょう。

原則、マットをまるっと新品に

交換する11月と4月以外は

簡易的な飼育になります。

マットの上に幼虫が出てきたときは要注意

幼虫がマットの外に出てくるようになったら

注意が必要です。

本来マットに潜ったまま過ごす幼虫が

なぜマットの外に出てきてしまうのか。

考えられる原因は、

1.マットの水分過多

→ 水浸し状態で呼吸がしづらく酸欠になる為

上に出てきてしまう

[対策]

・マットを全部広げて余分な水分を飛ばす

※マットはギュッと握ったときに

団子状になるのが理想です

・明らかにびっちょびっちょで

真っ黒になっていたり腐敗している場合は

新品のマットと取り替える

2.マットの再発酵

※再発酵とは

マット内が高温になっていたりガスが出ている状態。

マットを取り出す際に触ってみると

温かくなっていたり、変な臭いがする。

→ 幼虫は高温が嫌い・ガスが出ていると酸欠になる為

上に出てきてしまう

[対策]

マットを全部広げてガス抜きをする

もしくは新品のマットと取り替える

3.フンまみれでエサとなるマットが不足している

→ エサを求めて上へ出てきてしまう

[対策]

マットを全部取り出して

ふるいにかけてフンを取り除いた後に

減った分だけマットを足す

4.飼育ケースと飼育数が見合っていない

→ 幼虫の数が多すぎると幼虫がストレスを感じて

上へ出てきてしまう

[対策]

飼育ケースの大きさと幼虫の数や大きさを確認する

5.病気になっている

→ 複数の幼虫を飼育していて1匹だけ

マットの上に出てくる場合は

その幼虫だけ病気になっている可能性がある

[対策]

病気になっている幼虫だけ隔離し、

残りの幼虫がいるマットも新品に取り替える

どのサイトを見ても

概ねこれら5つが挙げられています。

幼虫がマットの上に出てきた場合は

まずはマットや幼虫を確認して

原因を突き止めることになりますが、

素人がパッと見て分かるのは

エサ不足と水分過多ではないでしょうか(^^;)

再発酵しているかどうかは初心者には

判断が難しいですし

病気の場合も幼虫の見た目に変化がない限り

気付きにくいと思います。

あくまでも個人的見解になりますが

幼虫がマットの上に出てくるようになったら

新品のマットと交換するのが手っ取り早い

と思っています。

それでも幼虫が外に出てくる場合は

単にマットが合わないのかもしれません。

もしくは

自分が使っている発酵マットのメーカーや

カブトムシマットを販売しているショップに

問い合わせをすると良いかもしれません。

カブトムシの幼虫のオス・メスの見分け方

カブトムシの幼虫は皆、同じ姿・形をしています。

羽化するまでオス・メスどちらになるのか

分からない?!

なーんて思ってたんですけどね、

やはり見分ける方法がありました。

幼虫のおなかに v の模様があればオス、

なければメスです。

カブトムシ 幼虫 オスメス

カブトムシ 幼虫 オスメス 見分け方

で検索をかけると写真が出てきますよ(^^)

3令幼虫になると

より判別がしやすくなります(^^)

こんなことなら写真撮っておけば良かった…orz

まとめ

幼虫飼育はそれほど難しくはありません。

エサも発酵マットのみでOK。

マットの交換も秋と春にそれぞれ1回。

日頃気をつけることは

・マットの表面が乾いていないか

・フンが目立ってマットが減っていないか

・コバエが寄り付いていないか

これらをチェックする必要はありますが

基本そんなにやることはありません。

是非、頑張ってお世話して羽化したときの

感動を味わって下さい(^-^)